II. La carrière

1. Historique de la carrière.

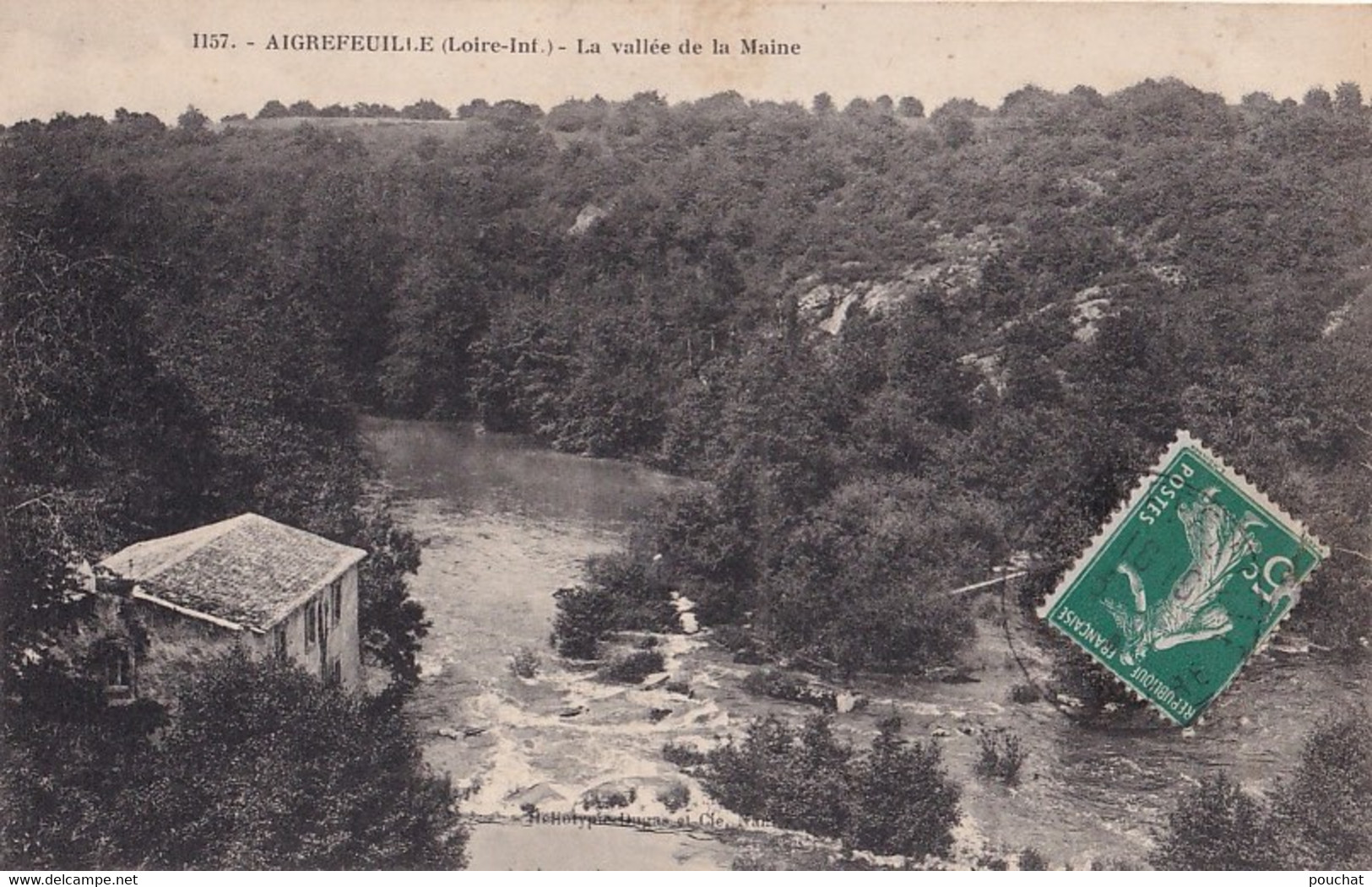

Ce site, situé sur une lame granitique du massif armoricain entaillée par la Maine, ne pouvait qu’attirer la convoitise des exploitants carriers. Le granit de Caffino, recherché pour ses qualités mécaniques, convient parfaitement pour la construction ainsi que pour le revêtement routier.

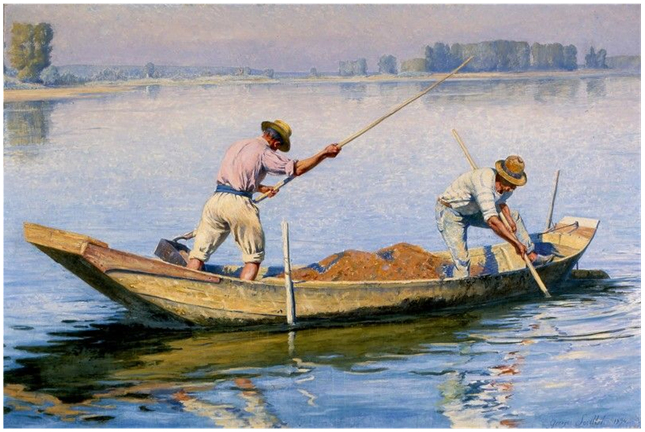

Dès le XVIIème siècle, on a extrait de Caffino la pierre pour l'édification des maisons situées à proximité et également pour les multiples reconstructions du pont. Plus tard, on en a sorti le gravier pour le béton, des moellons, ainsi que des pavés pour les rues des villes, notamment celles de Nantes.

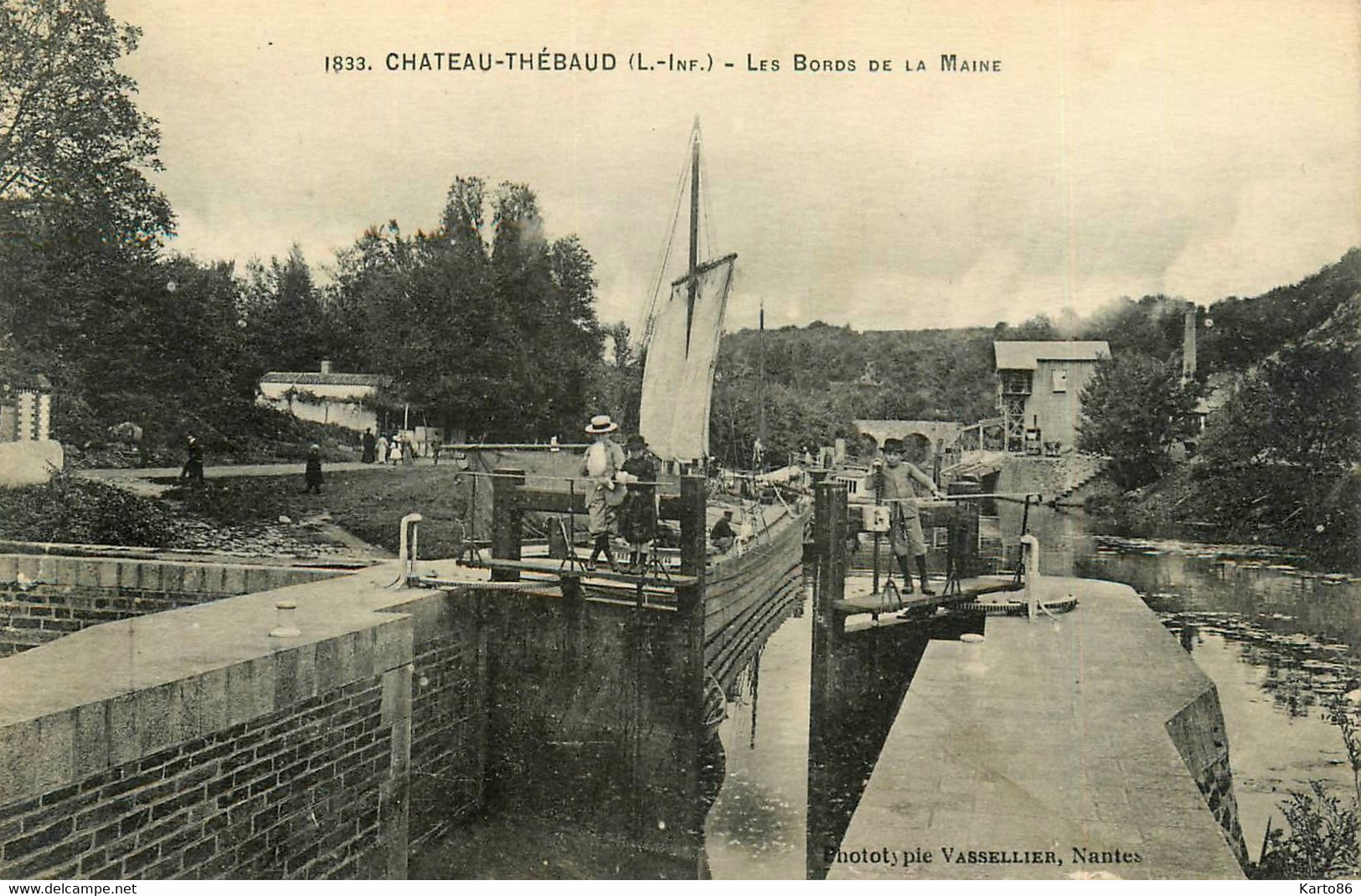

A partir de 1894, la Maine devenue navigable a permis le transport de la production par voie fluviale sur diverses destinations.

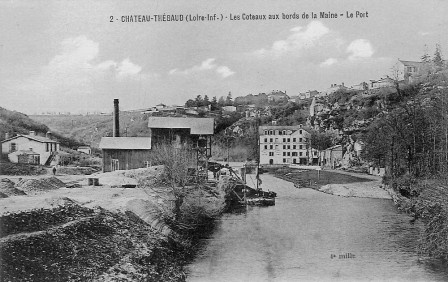

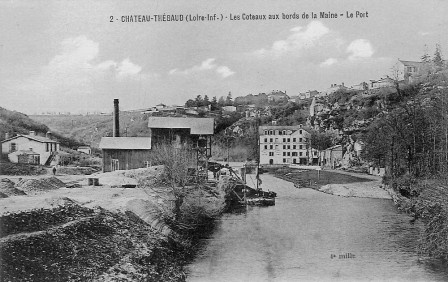

Carte postale. CHATEAU-THEBAUD (Loire Inf.) Les coteaux aux bords de Maine - Le port.

Cette carte postale utilise un angle assez rare : une vue dirigée vers l'amont. La maison de la carrière n'a pas encore été agrandie. Une petite construction (vouée à la démolition) la précède. En haut sur le coteau de Château-Thébaud, on aperçoit l'église, la mairie et l'école.

En mai 1900, M. BARRE-MAILLOCHEAU, maître carrier à Chantenay, fait une première demande d’exploitation qui est acceptée le 5 juin 1900. Une première autorisation de dépôt de cheddite lui est accordée le 26 janvier 1922. Elle sera suivie d’une deuxième du 17 septembre au 20 octobre 1923. Ce dépôt sera ensuite reconduit du 8 août 1934 au 7 novembre de la même année.

A-t-on recherché la compétence ou était-ce l’occasion d’utiliser la main d’œuvre d’un flux migratoire ? On compte parmi les effectifs de cette carrière, des personnes venant de divers départements français comme la Vendée, les Deux Sèvres, le Morbihan, l' Ille et Vilaine, la Corrèze et le Gers. Mais aussi des réfugiés politiques ou économiques venant de Pologne, d'Italie, d'Espagne, de Croatie et de Yougoslavie.

En 1951, c'est l'arrêt de la production des pavés. La carrière ne produit plus désormais que de la pierre concassée calibrée (granulats).

Les années 1955-56 marquent la fin de l'utilisation des wagonnets qui sont remplacés par les camions et les pelleteuses. Cette modernisation a lourdement porté préjudice à la main d'œuvre de proximité….

Le 14 octobre 1961, la Société BARRE Ernest, succède à l'entreprise BARRE MAILLOCHEAU.

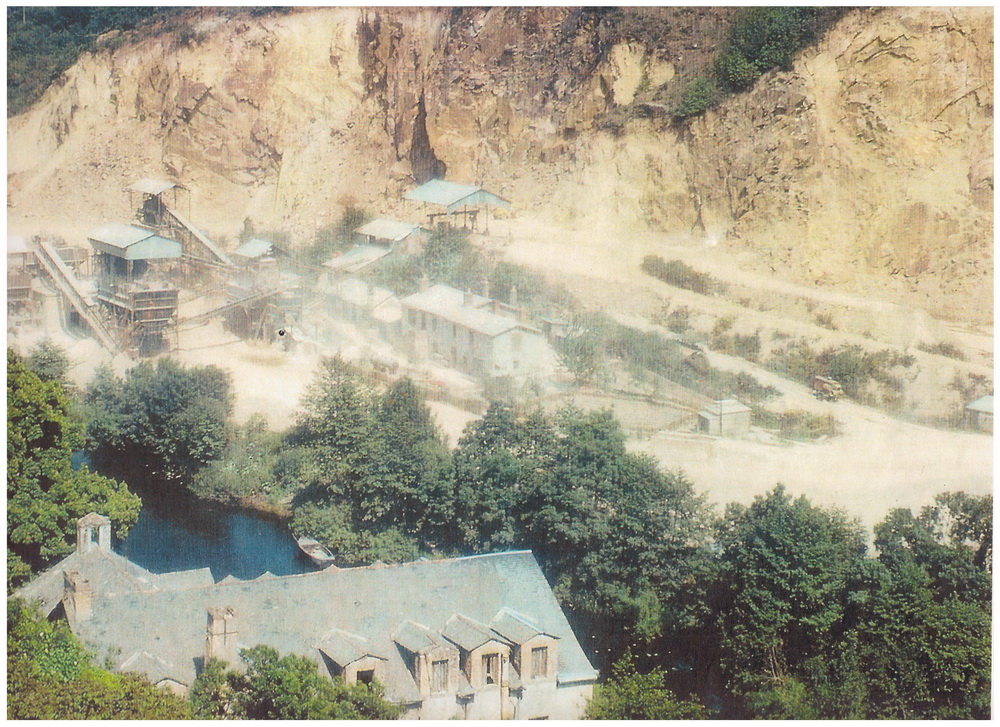

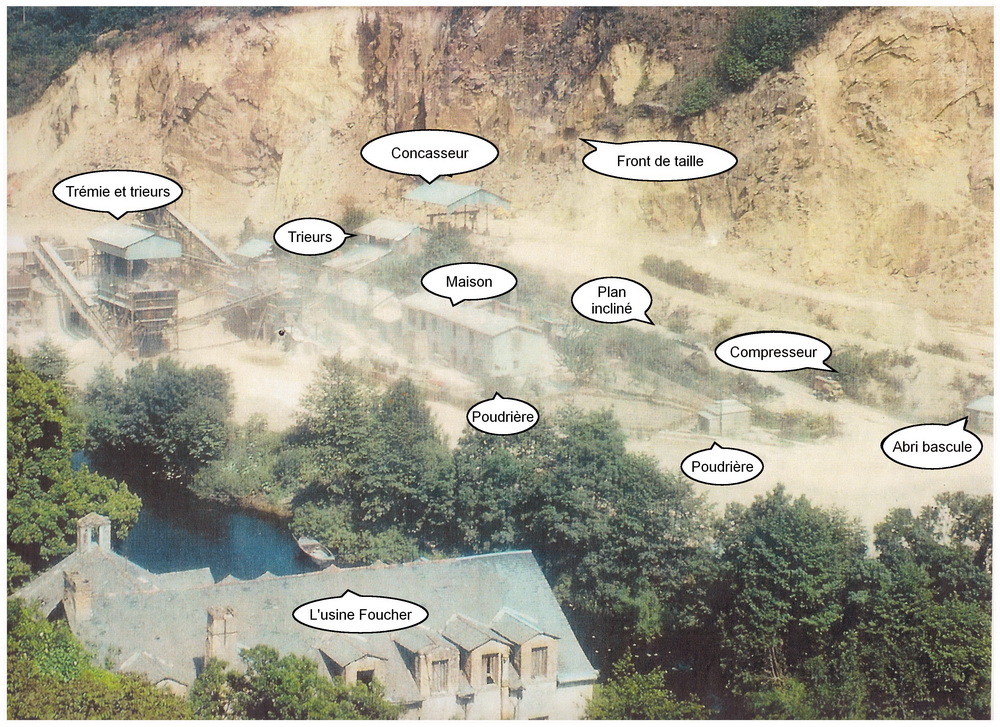

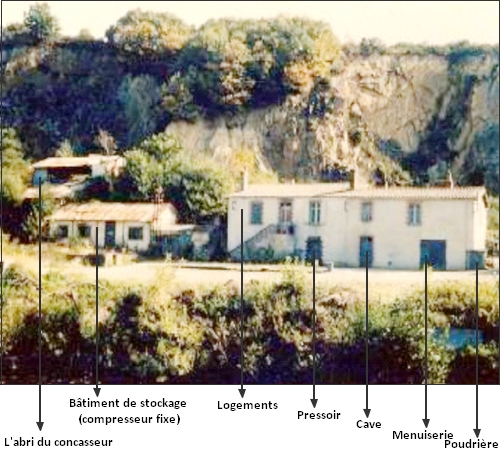

Vue générale (partielle) de la carrière, partie aval, en 1962. (Photo René ORIEUX)

Vue générale de la carrière 1962 référencée.

Le plan incliné menant au concasseur, vu du belvédère.(Photo 2021)

A partir du belvédère ou du porte-vue, le plan incliné menant au concasseur est encore parfaitement visible, derrière le bâtiment des sanitaires.

L'entreprise BARRE possédait d'autres carrières :

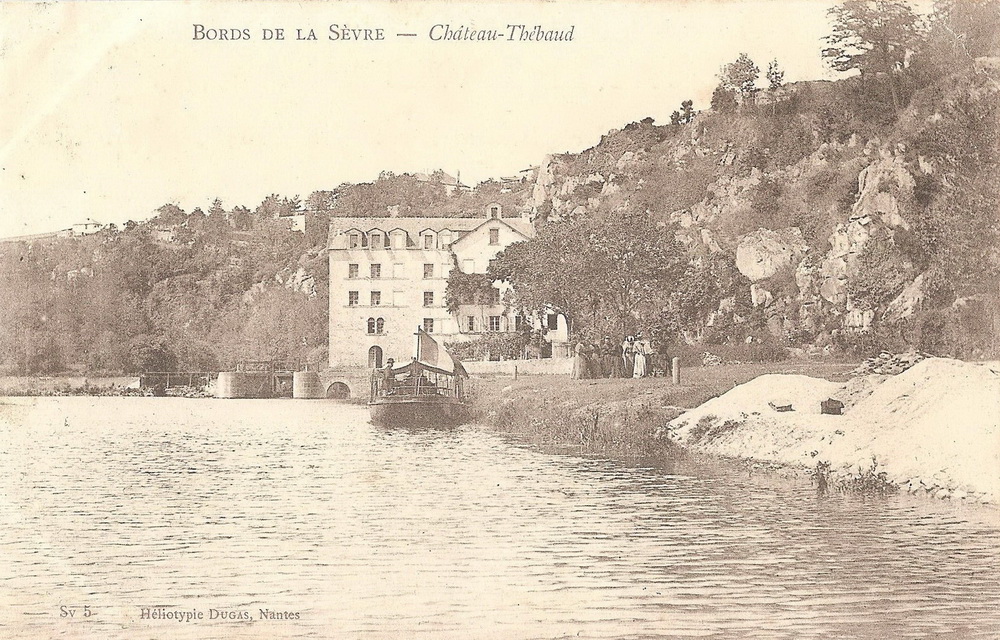

• au port de la Haye Fouassière, semblable à celle de Caffino avec un front de taille identique et le transport des matériaux par péniches sur la Sèvre ;

• à Clisson, lieu dit Mocra, sur la rive droite de la Moine, également avec un front de taille;

• à Nantes, quartier de la Contrie, extraction en puits ;

• à Lavau, vers Saint-Nazaire, extraction en tranchées.

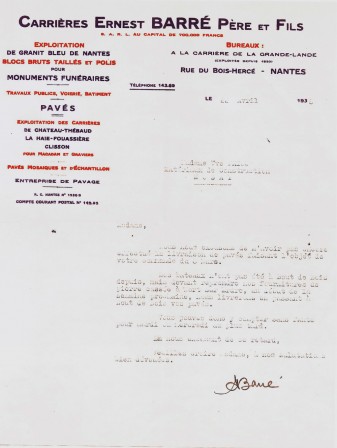

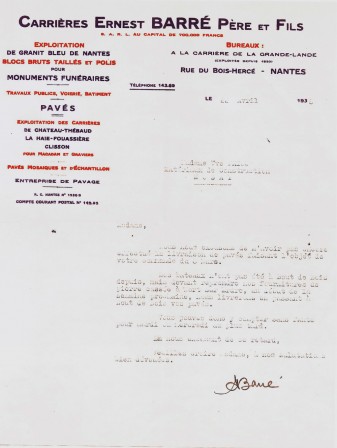

Courrier d'excuses pour un retard de livraison.

Le 22 avril 1938

Madame Yves PRIOU

Matériaux de construction

Nozay

Madame,

Nous nous excusons de n'avoir pas encore effectué la livraison de pavés faisant l'objet de votre commande du 6 mars.

Nos bateaux n'ont pas été à Bout de Bois [1] depuis, mais devant reprendre notre fournitures de pierres cassées à Nort sur Erdre, au début de la semaine prochaine, nous livrerons en passant à Bout de Bois vos pavés.

Vous pouvez donc y compter sans faute pour mardi ou mercredi au plus tard.

En nous excusant de ce retard,

Veuillez croire , Madame, à nos salutations bien dévouées.

E Barré.

Bout de Bois : Lieu-dit de Héric (44), sur le Canal de Nantes à Brest..

La lecture d'une carte des voies fluviales montrerait à quel point naviguer de Caffino à Héric était une véritable épopée !

Le 22 mai 1964, l'exploitation de la carrière est reprise par la Société LAMBERT et FILS qui est autorisée à "l’exploitation de deux dépôts permanents d’explosifs de troisième catégorie et de détonateurs".

Le 26 janvier 1966, la Société immobilière de la Faubretière et Michel GRATON signent un bail de neuf ans. Ce bail donne au nouvel exploitant le droit d’extraire jusqu’à épuisement total si bon lui semble, et ce en sol et en sous-sol. Mais Monsieur Graton exploite aussi la carrière de la Haye-Fouassière et cet achat de Caffino semble plutôt destiné à bloquer la concurrence car de 1966 à 1971, on n'enregistre aucune activité sur le site.

Lorsque le 29 décembre 1971, la Société GRATON demande enfin à la préfecture une autorisation d’exploitation, la réponse traîne à arriver et, finalement, elle lui est refusée le 29 juin 1972 car, entre-temps, le Conseil Municipal de Château-Thébaud a prononcé un avis défavorable compte tenu des dommages causés lors des exploitations antérieures et a posé ses conditions au cas où l’administration en déciderait autrement.

Au nombre de ces dommages, on peut noter l'impact sur la scolarité des élèves dont les classes et la cour de récréation sont situées à cette époque, juste en face, sur la rive opposée, près de l'église. Monsieur CUBAYNE, l'instituteur, a adressé à la mairie le 26 avril 1972, un courrier dénonçant les nuisances de l’exploitation, le bruit, la poussière et les explosions qui perturbent ses élèves.(voir la lettre en fin d'article)

Il serait d'ailleurs anormal de rouvrir une carrière dans un lieu qui, en avril 1971, a été classé dans la zone de protection par les services de la ville de Nantes.

Durant cette période, le recul du front de taille a provoqué l’élargissement de plus d’une centaine de mètres du lit majeur de la Maine. Ces zones sont inondées à chaque crue importante ou bien après de grosses précipitations.

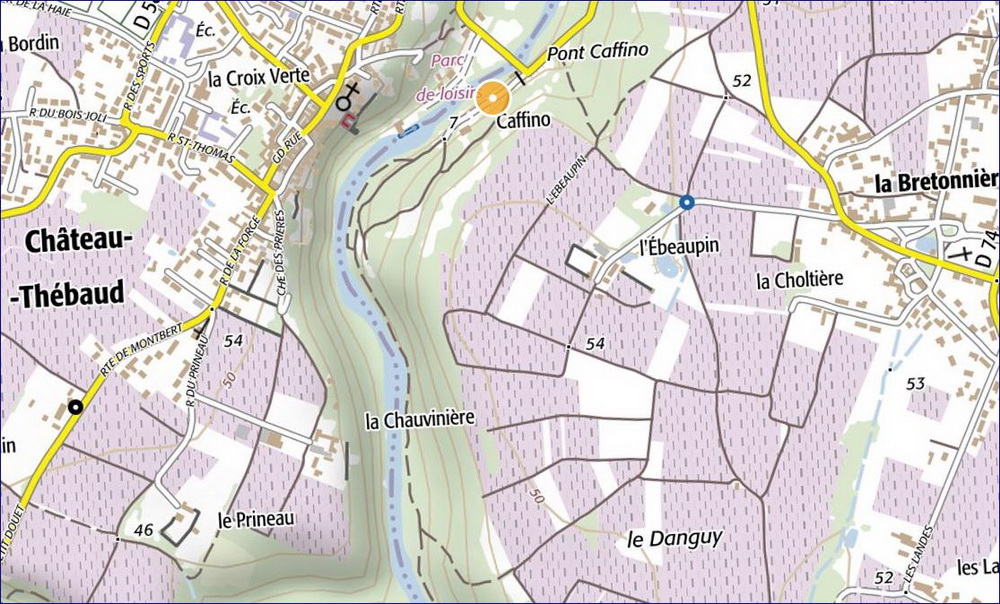

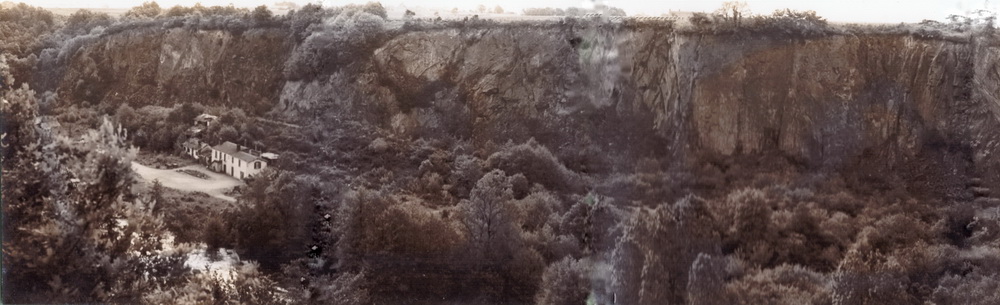

Désaffectée, afin qu’elle ne soit plus exploitée, la carrière est placée par les services de l’urbanisme de la Ville de Nantes en zone protégée. Agrémenté par la Maine, le lieu se prêtait bien à un parc de loisirs.

Sous l'impulsion de Monsieur Yves ROUTIER, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Sèvre, de la Maine et de leurs Rives (SIASMR[2] ) acquiert ce site le 18 avril 1979 et crée le Parc de Pont Caffino. Après de nombreux travaux : démolition de certains bâtiments, nettoyage, débroussaillage, dégagement de rochers instables, apport de terre végétale, plantation d’arbres et engazonnement, le parc est ouvert au public et inauguré le 15 juin 1980.

Deux ans plus tard, l'Association Pont Caffino est créée, avec pour mission d'assurer l'animation sur le site.

Après la dissolution des Syndicats de Rivières en 2019, c'est la commune de Maisdon-sur-Sèvre qui devient propriétaire du site.

Annexe : La lettre de Monsieur Cubaynes.

"Rezé, le 26 avril 1972.

Ayant exercé les fonctions d'instituteur et de secrétaire de mairie à Château-Thébaud de 1928 à 1951, je puis témoigner des nuisances provoquées par l'exloitation de la carrière de Caffino, située sur la commune de Maisdon sur Sèvre et qui n'était séparée de mes classes et de la mairie que par la Vallée étroite de la Maine.

Le bruit du concasseur et des diverses machines était extrêmement désagréable. Je m'obligeais à élever la voix et je ne pouvais ouvrir les fenêtres qu'aux récréations. Ceci était plus particulièrement pénible en été, où s'ajoutait à cette nuisance celle de la poussière s'élevant de la carrière.

Les explosions faisaient sursauter les élèves, troublaient par conséquent la classe et projetaient parfois des pierres qui brisaient les carreaux de la mairie et saccageaient les jardins à flanc de coteau.

Du point de vue esthétique, il est évident que la vue du touriste était choquée par la présence des installations industrielles qui gâtaient le magnifique panorama de la vallée, dont les arbres, en période de sécheresse, se couvraient d'une poussière grise, qui salissait également l'eau de la rivière."

Continuer la visite.

Continuer la visite.

Retourner à la page générale.

Retourner à la page générale.

Ce matin, samedi 17 mai 2025, Caffino était en effervescence ! La municipalité y avait organisé l'inauguration de "Caffino rive gauche, un nouvel espace inclusif ". Les membres de l'Amicale y étaient particulièrement nombreux. Madame Chloé GIRARDOT MOITIE représentait le département . Rodolphe AMAILLAND (président des maires de Loire-Atlantique) et Aymar RIVALLIN ( Maire de Maisdon) étaient également présents.

Ce matin, samedi 17 mai 2025, Caffino était en effervescence ! La municipalité y avait organisé l'inauguration de "Caffino rive gauche, un nouvel espace inclusif ". Les membres de l'Amicale y étaient particulièrement nombreux. Madame Chloé GIRARDOT MOITIE représentait le département . Rodolphe AMAILLAND (président des maires de Loire-Atlantique) et Aymar RIVALLIN ( Maire de Maisdon) étaient également présents.

Communiqué d'Antoine Moyon.

Communiqué d'Antoine Moyon. Communiqué de Françoise Simon.

Communiqué de Françoise Simon.